今回は、「ロースト」と呼ばれるコーヒー豆の焙煎度合いについて解説します。

ローストと焙煎度合いはどちらも同じ意味で、コーヒー豆の焼き加減のことを指します。ステーキで言うところをミディアムやウェルダンのようなイメージで、コーヒー豆にもミディアムロースト、シティローストといった焼き加減があります。

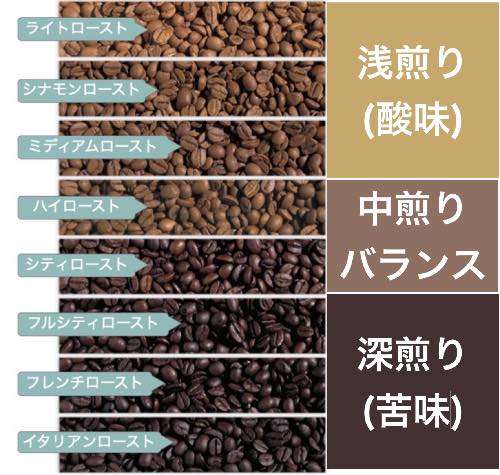

ここから、8段階あるローストがどんな味なのか?苦味と酸味の強さなどを分かりやすく紹介します。

ブログ管理人:山口 誠一郎

コーヒーの専門家としてTV出演。文藝春秋(文春オンライン)コラム掲載。1,000種以上のコーヒー豆をレビュー。イタリア「Caffè Arena Roma」元バリスタ。

タップできる目次

コーヒー豆のロースト(焙煎)とは

焙煎(ロースト)とはコーヒー生豆に熱を加えていく工程のことで、風味や香りを決定づける重要な工程です。

コーヒー豆を購入する際、「浅煎り」「深煎り」「ライトロースト」「フルシティロースト」といった言葉を見たことがあると思います。これらは「焙煎度合い」と言われ、コーヒーの苦味や酸味の強さの目安となります。

ここから、焙煎度合いによる味の違いを紹介します。

ロースト(焙煎度合い)による味の違い

ローストの深さ(焙煎度合い)は、おもに浅煎り、中煎り、深煎りの3つに分類でき、さらに上記のように細かく8段階に分類されます。

それぞれの味の特徴を紹介します。

ライトロースト

ライトローストは生豆本来の味わいと香りが残るほど加熱時間が短く、浅い焙煎度合いです。青臭さがあるので一般的には飲用されません。

しかし、生豆の品質をチェックする「カッピングテスト」を行うときは、ライトローストのコーヒー豆を用います。

シナモンロースト

シナモンのような色という理由から「シナモンロースト」と呼ばれています。見た目はライトローストと大きく変わらず、生豆の青臭さが残っているので一般的には飲用されません。

ミディアムロースト

ミディアムローストは、一般的に「浅煎り」として販売されます。ここまで焙煎を進めるとフルーツのような甘酸っぱさが表れ、紅茶のような味わいが楽しめます。

苦味はほとんどなく、ジューシーな酸味が味の大部分を占めます。コクや甘みが少ないので初心者には飲みにくく、浅煎りが好きな人向けの焙煎度合いと言えます。

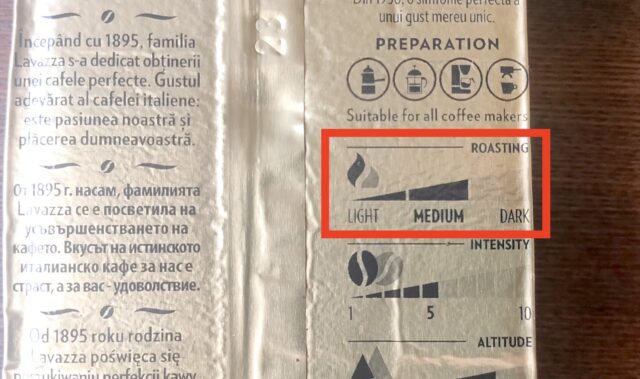

ちなみに、Amazonやカルディで販売されているコーヒー豆「illy(イリー)」や「Lavazza(ラバッツァ)」などのパッケージには「ミディアムロースト」と書かれている商品があります。スターバックスも同様ですが、海外メーカーのパッケージに記載されているミディアムローストは、日本でいう「シティロースト」にあたります。

海外メーカーのMediumは日本のシティローストになる。酸味は少ない。

シティローストについては後ほど紹介しますが、酸味が少なくて、苦味とコク、甘味のバランスが良く多くの人にとって飲みやすい焙煎度合いです。

ミディアムローストで人気のおすすめコーヒー豆は、ブルーボトルコーヒーの「ブライトブレンド」が挙げられます。ブルーボトルコーヒーは浅煎り、中煎りコーヒー豆の幅広く扱っており、どれも香りが非常に強いのでフルーティーなコーヒーが好きな人におすすめです。

関連→ブルーボトルのコーヒー豆おすすめ10選!実際に飲んで美味しかったのはこれ

ハイロースト

ハイローストは「中煎り」に分類されます。ミディアムローストよりも苦味がやや強くなり、酸味が若干控えめになります。コクや甘みも出てきて、初心者はミディアムローストよりも飲みやすいと感じるでしょう。

ただ、それでも酸味をしっかりと感じる焙煎度合いなので、フルーティーで爽やかなコーヒーが好きな人向けになります。

ハイローストの人気コーヒー豆は「UCC 香り炒り豆 ブルーマウンテンブレンド」が挙げられます。

関連→実際に飲んだブルーマウンテンコーヒーおすすめランキング23選

シティロースト

シティローストは「中煎り」もしくは「中深煎り」に分類され、苦味と酸味のバランスが良くて非常に飲みやすい焙煎度合いです。

豆の色がハイローストよりも黒く、コーヒー豆らしい色です。ここまで焙煎を進めると香ばしさやコク、苦味がしっかりと味わえます。

シティローストの人気コーヒー豆は「スターバックス ハウスブレンド」「イリー ミディアムロースト クラシコ」「無印良品オーガニックコーヒー オリジナルブレンド」 などが挙げられます。

バランス重視の人はシティローストのコーヒー豆をおすすめします。ただ、Amazonでは焙煎度合いの表記が正しく記載されていないことが多いので、以下の「比較一覧表」をチェックすることをおすすめします。

関連→Amazonで買えるコーヒー豆おすすめランキング31選【2024年】

フルシティロースト

フルシティローストは深煎りに分類され、しっかりとした苦味とコク、コーヒーらしい香ばしさ、豊かな甘みがあります。

酸味が少ないので、誰もが飲みやすいと感じるコーヒー豆が多いです。エスプレッソでも使用される焙煎度合いです。

フルシティローストの人気コーヒー豆は「TOKYO COFFEEオーガニック ブレンド」「無印良品オーガニックコーヒーダーク」などが挙げられます。

なお、Amazonでは深煎りを全部まとめて「ダークロースト」と記載している商品もあります。ダークローストと記載されたコーヒー豆は酸味が少ないことがほとんどなので、酸っぱいコーヒーが苦手な人におすすめです。

関連→【マニアが選ぶ】深煎りコーヒーおすすめランキング8選!実際に飲み比べて本音レビュー

フレンチロースト

フレンチローストも深煎りに分類され、重厚な苦味と力強いコク、ガツンとくる香ばしさがあります。酸味はほとんどありません。

ミルクにも負けないコクと強い味わいなので、カフェオレやカフェラテと相性が良いです。コーヒーにミルクを加える人や、エスプレッソマシンでコクのあるラテを作りたい人は、フレンチローストのコーヒー豆・粉がおすすめです。

フレンチローストの人気コーヒー豆は「サザコーヒーの将軍珈琲」「スターバックス カフェベロナ」などが挙げられます。デロンギなどの全自動エスプレッソマシンで使うなら「illy インテンソ(粉)」がおすすめです。

関連→実際に飲んだエスプレッソ用コーヒー豆と粉おすすめ12選!クレマが出やすいのはこれ

イタリアンロースト

イタリアンローストも深煎りに分類され、焦げたような苦味と強烈な香ばしさがあります。酸味はありません。ここまで焙煎を進めると甘味もなく、人によっては飲みにくいと感じる焙煎度合いなので好みが分かれます。

イタリアンローストの人気コーヒー豆は「スターバックス イタリアンロースト」が挙げられます。イタリアンローストのコーヒー豆はあまり出回っていないので 選択肢が限られてきます。

関連→【2024年版】スタバのコーヒー豆おすすめランキング15選

焙煎で起こるコーヒー豆の変化

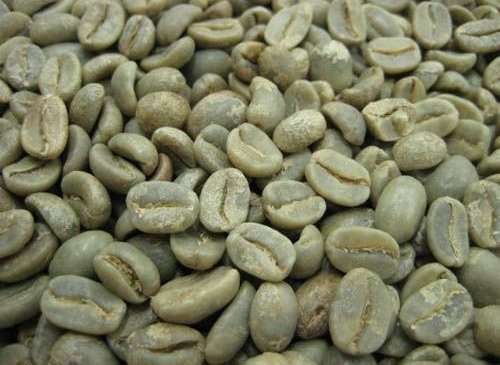

▲コーヒーの生豆は青臭く、香ばしい香りはしない

生豆に熱を加えて焙煎することで化学変化がおき、コーヒー独自の苦味や香りが生まれます。

焙煎によって変わる味わいや風味、色の変化には主にメイラード反応、カラメル化、分解という化学反応が大きく関係しています。

メイラード反応

メイラード反応とは、アミノ酸と糖が加熱によって結びついて起こる反応のことです。

メイラード反応を起こしたコーヒー豆は、こんがりとした焼き色になり、香ばしい香りを放ちます。

パンやクッキーを焼いたときや肉を焼いた時に「いい香りがする」「香ばしくておいしい」と感じるのは、このメイラード反応によるものです。

カラメル化

カラメル化とは、砂糖を高温で熱すると褐色物質のカラメルができる反応のことです。

165℃の高温でコーヒー豆を加熱すると、特有の甘い香りをもつ物質が生まれ、カラメルソースの香ばしい香りがします。

また、加熱が進むにつれてカラメル特有の苦みをもつ物質も生まれます。

分解

コーヒーの生豆に含まれる「クロロゲン酸(健康効果が期待できるポリフェノール)」や「ショ糖(糖分)」などの成分は、加熱すると酸味のある物質に分解されます。

クロロゲン酸は、焙煎を進めることで「キナ酸」「カフェ酸」という物質に分解され、さらに焙煎を進めるとコーヒーの苦味や香り、甘味の元となる物質が作られます。

ショ糖は焙煎によって分解されて「酢酸」「ギ酸」など、酸味を含む物質を生成します。ミディアムローストまで焙煎を進めるとフルーティーな酸味が増していくのですが、これはショ糖の分解によるものです。

浅い焙煎では熱分解によって生み出された酸味を強く感じますが、徐々にメイラード反応やカラメル化によって、コーヒーらしい香ばしさと苦味が増していきます。

そして、苦味のそばにある「甘み」が焙煎によって引き出されます。

適切な焙煎によってコーヒーの甘みが引き出される

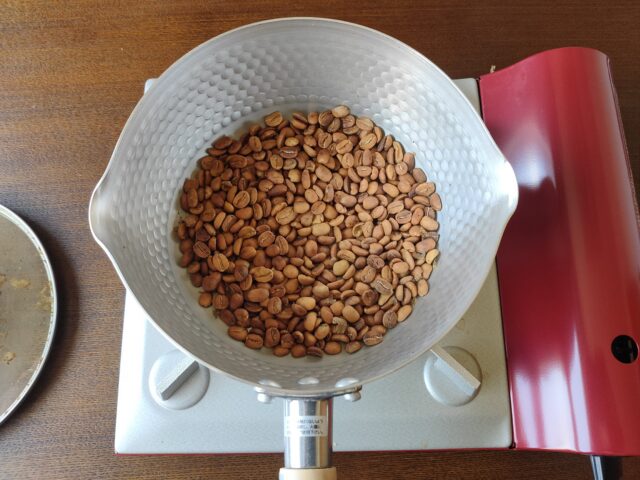

自宅でフライパン焙煎などをやったことがある方は分かると思いますが、一般的なコーヒー豆のような甘味がない、という経験をした方は多いと思います。

焙煎の流れとして、まず酸味が生まれ、その酸味が甘味に変わり、苦味に変化していきます。さらに焙煎を進めれば、甘味はなくなります。

焙煎を進めていくなかで、甘味が残るギリギリの焙煎度合いを見極めて仕上げることが望ましく、その「ギリギリ」の見極めが焙煎の技術の差が出るポイントと言えます。

なお、焙煎の技術を競う大会が世界中で行われていますが、日本には優勝した実績があるショップがいくつかあります。

優勝したショップのコーヒー豆はどれも甘くて美味しいことがほとんどなので、これらのお店で好みの焙煎度合いのコーヒー豆を買う、という選択肢もおすすめです。

いくつか紹介しておくと、「ロクメイコーヒー(優勝)」「珈琲きゃろっと(優勝)」「小川珈琲(2位)」などが挙げられます。

この3つの中では、きゃろっとの「初回お試しセット」が比較的リーズナブルで美味しいのでおすすめです。

コーヒー豆の焙煎度を指定できる店もある

楽天で人気のコーヒーショップ「ばいせん工房珈琲倶楽部」などでコーヒー豆を買えば、ライト〜フルシティローストまでの6段階の中から好みの焙煎度合いを指定できます。

しかも、焙煎したばかりの新鮮なコーヒー豆が届くので、香りが強くて美味しいコーヒーを楽しめます。

楽天では700件を超える高評価を得ており、多くの方が美味しいと評価しています。

コーヒー豆の種類もキリマンジャロやブラジル、グアテマラなど10種類以上から選べるのでこだわりがある方は、ばいせん工房珈琲倶楽部で購入するのもおすすめです。

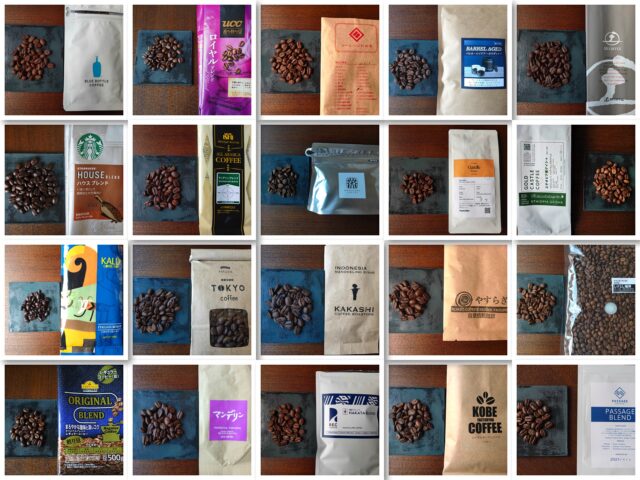

人気コーヒー豆の焙煎度合い・味を一覧表にまとめてみた

Amazonや楽天で人気のコーヒー豆の焙煎度合いを以下の「比較一覧表」にまとめています。

それぞれの味わいも本音でレビューしているので、購入前にチェックしておくことをおすすめします。

-

-

本当に美味しいコーヒー豆おすすめランキング76選【2024年】

続きを見る